よくある質問(FAQ)

- 退職後、すぐに扶養に入ることは可能ですか?

-

退職後、配偶者の扶養に入るためには、収入要件やその他の条件を満たす必要があります。

退職後の収入見込みが130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、配偶者の収入の半分未満であることが主な条件です。

- 扶養に入るための手続きはどこで行いますか?

-

扶養に入るための手続きは、原則として配偶者の勤務先で行います。

必要な書類を準備し、配偶者を通じて勤務先に提出してください。

- 扶養に入るための条件として、収入はどのように判断されますか?

-

扶養に入るための収入は、退職後の収入見込みで判断されます。

給与収入だけでなく、年金収入や不動産所得も含まれます。

非課税収入(障害年金や遺族年金)も収入に含まれる点に注意してください。

- 健康保険の扶養に入る場合、必要な書類は何ですか?

-

健康保険の扶養に入る場合、一般的に以下の書類が必要です。

- 健康保険被扶養者(異動)届

- 配偶者の健康保険証

- 扶養する家族全員のマイナンバー確認書類

- 退職を証明する書類(退職証明書、離職票など)

- 所得を証明する書類(非課税証明書など)

- 続柄を証明する書類(戸籍謄本など)

- 退職後、国民健康保険と任意継続のどちらを選ぶべきですか?

-

国民健康保険と任意継続のどちらを選ぶべきかは、保険料や加入期間、給付内容などを比較して検討する必要があります。

一般的に、任意継続は2年間加入でき、保険料は退職時の標準報酬月額を基に計算されます。

国民健康保険は所得に応じて保険料が計算され、住んでいる市区町村で手続きを行います。

- 退職後の健康保険手続きで、特に注意すべき点はありますか?

-

退職後の健康保険手続きで特に注意すべき点は、手続きの期限です。

国民健康保険は退職日の翌日から14日以内、任意継続は退職日の翌日から20日以内に手続きを行う必要があります。

期限を過ぎると、手続きが遅れたり、加入できなくなる場合があるため、早めに手続きを行いましょう。

まとめ

退職後の健康保険手続きは、将来を左右する非常に重要な選択です。

この記事では、扶養、国民健康保険、任意継続という3つの選択肢について、手続きの流れや必要書類、注意点を徹底的に解説します。

- 扶養に入る条件と手続き

- 国民健康保険と任意継続の手続き方法と注意点

- スムーズな手続きのための準備と確認事項

ご自身の状況に合わせて最適な選択をし、この記事を参考にスムーズな手続きを実現しましょう。

「退職したら失業保険もらえるでしょ」 …そう思って辞めた人、けっこう後悔してます。

- ・自己都合でも最短7日で失業保険スタート

- ・数十万円以上もらえるケースも

- ・成功率97%以上の専門サポートあり

通院歴やメンタルの不調がある人は、むしろ受給の可能性アップのケースも。

| 月収 | 自分で申請 (3ヶ月給付) | コンシェルジュ利用 (最大28ヶ月給付) |

|---|---|---|

| 20万円 | 42万円 | 234万円 |

| 25万円 | 48万円 | 288万円 |

| 30万円 | 51万円 | 360万円 |

| 40万円 | 60万円 | 468万円 |

知っているかどうか、それだけで最大400万円以上の差が出ることも。

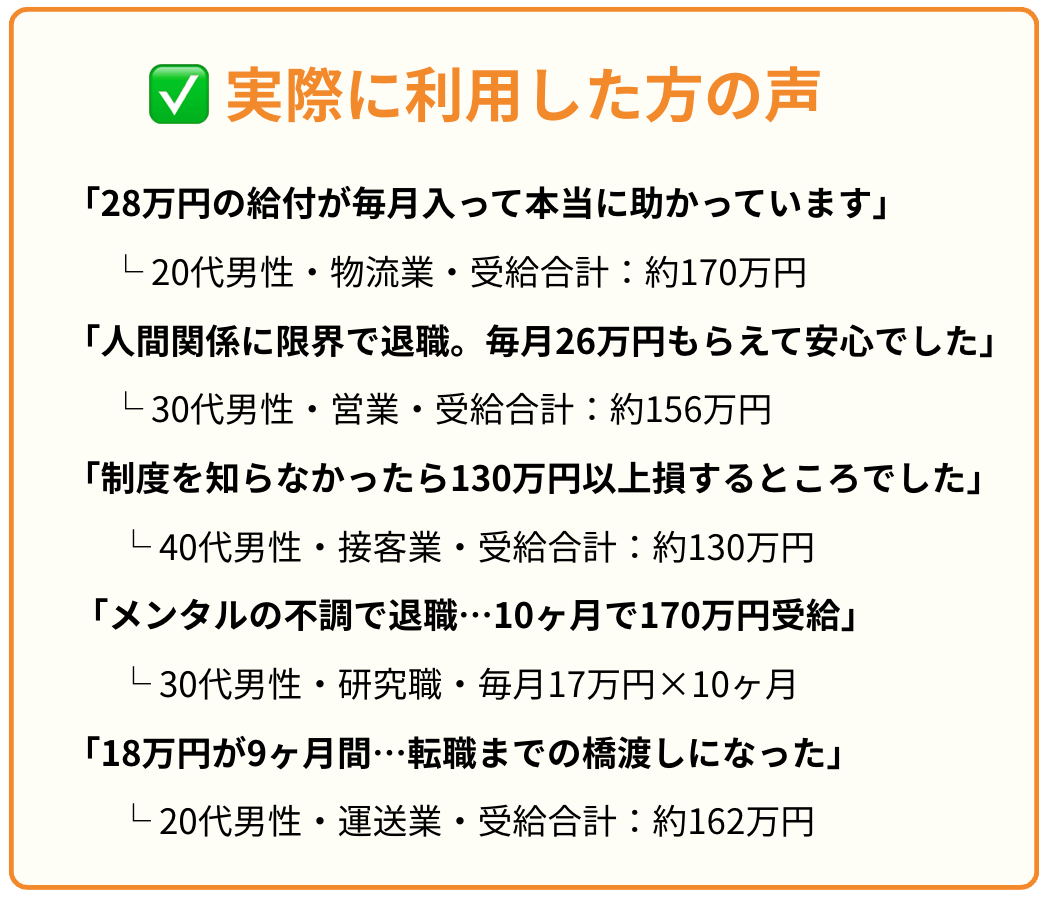

※退職コンシェルジュ利用者の声(公式サイトより)

▶ 無料チェックはこちら(退職前に必ず確認)

※退職済みの方でも申請が可能な場合がございます。